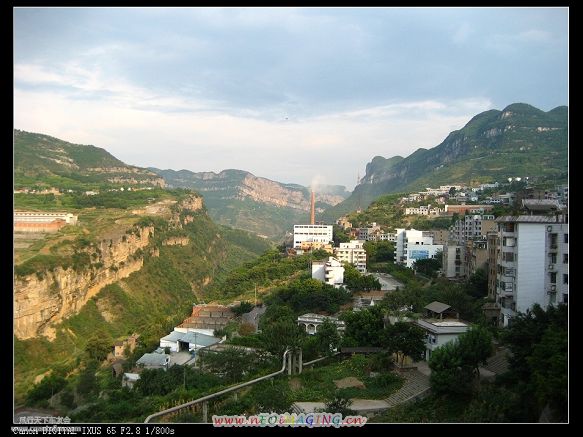

家住十楼,是从已卯年的一月到辛卯年的一月,屈指一数,是整整一个生肖大串场。住久了,就感到十楼风景的独到。虽不如顶楼高瞻远瞩,但强于底层坐井观天。尤其是在视觉上,我觉得还是我们住十楼的感受略胜一筹。

十二年前,刚搬进来时,很开心。两幢二十八层的双子座耸立在张公桥畔,四周空寂,可以从高高的窗口看风景。我家的窗外,最好看的风景是莫愁湖。烟霏雾集里的亭台楼阁,风和日丽下红男绿女的湖上泛舟。窗下,正好是内秦准河的一处干、支流的交汇处,一座古色古香的建筑其实是一座用于提水的节制闸,承担着内外调控的作用。不远处是业已存在了六百多年的汉中门城门,它的规模仅次于中华门,在世界上排行老二。尽收眼底的还有与城门同名的汉中门桥,经历了数次改造,由原来的单桥双向四车道为现行的双桥双向八车道。这里还是南京主城与河西新区的分界线,这边是白下、鼓楼,那边是建业,一桥横跨三区。桥上,人来人往。桥下,潮起潮落。河水从这里顺从的流过,昼夜不息,给人以滋润活泛的感觉。

80年买房,看重的是紧挨新街口商业圈购物的便捷,又背负朝天宫古都的人文气息。95年拆迁的时候,这里还是一片低矮的民居,脏乱不堪的模样,是个“都市里的村庄”。只是因为有水,傍着河,想着水波荡漾的感觉,我和妻子就决定“常住沙家浜不走了”。

渐渐地,一幢又一幢高楼拔地而起。窗前的景观,几乎没有一个角度再能看到莫愁湖、秦准河了。唯有往下看时,在节制闸的出口处还有一浜河水,像是被吝啬地留下的一点点自然。如今,南京的很多高层住宅群落都如这般拥挤得很,团团相围,形成这座古城新的特色和新的遗撼。

小区的布局算是精致的。搭了花架,修建了演出的平台,处处绿化独具匠心,树荫下散布着几件健身的器材。每日晨昏,总有悠悠散步者和甩胳膊蹬腿的老头老太。更多的情形是,有几条狗被主人牵着,欢快地跑来跑去。狗狗的主人们也会因为自家的宠物互相招呼互相交流,形成了一个有共同语言的群体。有一只毛很长的狗,小的时候和别的狗一样,在一起嘻戏玩耍,被大家宠爱。后来不知怎么的,说是患上了气管炎,呼哧呼哧的。是不是与狗的主人有关?狗的主人就患有严重的哮喘,也是呼哧呼哧的。从此,这条狗就失去狗缘。较真地讲,应当说是失去人缘。狗狗的主人们远远见了,拉着自己的宝贝扭头就跑。倒是那些从小一起玩大的狗狗们,不似主人势利,还是热情地招呼着。长毛狗日见消瘦,毛也越发地长。主人仍常常带着它,避开过去常聚在一起的人和狗在小区偏僻的一角溜达,形单影吊,每次都是主人牢牢地牵着它。看得出,长毛狗似心有不甘、情有不舍。那情景,从十楼的窗口看下去,很凄惶的。

凭窗而望,眼光往往首先落在涵洞口过街天桥上。倒不是天桥有什么独特之处,这只是一座普通的桥。不过,它在我们夫妇的心目中确有几分甜蜜的记忆,是一种心灵上的感觉,是习惯成自然。早几年,我还在拖轮时,每次回家都要从桥上过,我的妻子,在得知我的船期后,总是算好时间在窗台上等。当我在桥上现身时,我的妻子就会转身炒菜。当我走到家时,饭菜正好上桌。同样的情况是,更早几年,在我的妻子还在上班时,窗台上等候的是休假在家的我。那是一段特殊的经历,如今想起那座人行天桥,常常还会想起在桥上走过的情景,想起在窗台上眼巴巴地望着天桥时的心境,心里头就充盈着一股湿润润的感觉。

天桥在刚建成的那两年,桥面上还有人在摆摊,一堆一堆的。有钱包、皮带,还有盗版书、三级片之类,来路可疑,质量更可疑。经过的人就有一些停下来看货、讲价,桥面的人流就会阻滞。自从白下区检察院经侦处入住了原37中办公后,小商贩们就不见了踪影,天桥也畅通了许多。上桥的楼梯两边有窄窄的斜坡,方便推自行车的行人通过。如果车后书包架上有东西,推起来就很吃力。不过,现在用自行车驮东西人的并不多了,而用电瓶车、拉杆箱的倒不少,窄窄的斜坡就真的嫌窄了。

天桥下的21路车站,是我去公司的始发点。还记得当初为了赶挹江门的七点半通勤车,我总是提前一个半小时去候车。常常碰面的,还有一位眉清目秀的小青年。后来,我知道他也是船上的。又知道他提了三管轮、二管轮,再后来,听说他调进了机关,在公司大楼上班。在大楼上班的他,还是早早地去候车。我就想,这个人不简单,持之以恒,有出息。果真如此,当年的小青年,如今的大青年已是独当一面的中层领导了,口碑不错。

与21路车站分列天桥左右对应的是一座书报亭,我等车前经过时会买一份报纸。还有大概三家也可能是四家小吃摊,除一家摊主是中年男性外,都是些中年妇女。因为在同一小区里住,面熟。中年男性摊主告诉我,下岗后找不到合适的事做,右眼还是残疾。就批发些面包、酸奶、火腿肠卖,没有技术含量,也不需要多少启动资金,货都是赊来的,卖完了给钱。起初裹在一堆妇女中间也不好意见吆喝,好在紧挨37中,学生多,且价廉利小、独家经营,每天倒有些进项,反而比上班时收入高了。妻子也不像刚下岗时的冷淡,隔三差五剁四分之一个鹅脯子,喝二两沱牌大曲,倒也自在。过去一张黄瘦瘦的脸,就渐渐有了红润。听了他的话,我就为他高兴,还有些心酸。以后再路过时,觉得自己应当在他的摊位上消费一、两样,算是对他的帮助,否则,就感到不仗义似的,有愧疚感。但他的食品是那么单调,完全不对我的口味。其它的摊位,我是根本不去考虑的,因为我没有在外就餐的习惯。而重要的是,如果买了别家的,就羞于面对他。于是,我就绕道走,或者乘他低头做生意时一窜而过,搞得像个地下工作似的。后来,37中裁切了,就再也没有看到过他。听我妻子说,他还是卖“老三样”,还是在一个什么学校门口,只是路远,四、五点就出摊去了,难得一见。

清晨第一缕阳光尚未露头,小区院墙外市民广场的音乐就响了起来,随曲而舞的是一群晨练的人们。如今,晨练的人们都有自发的组织,音乐、服装、道具是全套的。晨练的人们于我,就如同舞蹈演员们的演出。在我看来,其功效远远超出强身健体的范畴。

太阳出来了,冉冉升起的国旗下面是一张张稚气的脸,那是举行升旗仪式的中兴源幼儿园的孩子们。当孩子们在早操时,相映成趣的是,一墙之隔的白下养老院的老人们,也会在儿童广播操的旋律声中舒展着老胳膊、老腿。

窗外的风景也是我们依存的生活。在船上,我依然喜欢透过窗户欣赏外面的世界。

风淡云轻,河平海晏。窗外的风景如画。(长航先锋轮 宋明亮)